|

|

|

Über die ungarische Kerbschrift

|

|

|

Klára

Friedrich: |

Was ist

Kerbschrift?

Kerbschrift

ist eine charakteristische, linienhafte, mehrheitlich aus Buchstaben mit geradliniger

Form bestehende alte Schriftart, die auf jeden Schriftträger (Stein, Holz, Metall,

Pergament, Papier, Seide, usw.) angewendet werden kann. Das ungarische Wort

rovásirás (Kerbschrift) ist der Hauptbegriff, darunter als Teilbegriff

wird rovás (Ritz) benützt, wenn die Schrift eingeritzt, geschnitzt oder

eingekerbt wird, d.h. als die Buchstaben in die Oberfläche vertieft werden.

Der Begriff der computerisierten Kerbschrift gehört auch zum Hauptbegriff rovásirás

(Kerbschrift).

Auch andere

Völker verfügen über Kerbschriftdenkmäler, wie pelasgische, phönizische, etruskische,

lateinische, griechische, germanische, türkische Schriften davon zeugen, aber

aufgrund meiner schriftgeschichtlichen Forschungen komme ich zur Schlussfolgerung,

dass sich diese aus der Kerbschrift der Vorfahren der Ungarn entwickelt haben.

Für deutsche

Leser kann es interessant sein, wenn wir bedenken, dass das Wort Rune zu einer

homonymen Wurzel *rün-'Einritzung' gehört. Auf Ungarisch heißt ró- (Wurzel),

róni (Inf.) = kerben, ritzen, aus welcher Wurzel das Wort rovás kommt. (T.M.)

Unsere Nationalschrift,

die ungarische Kerbschrift haben wir von unseren skythischen, hunnischen und

awarischen Vorfahren geerbt. Dank den aufgefundenen archäologischen und sonstigen

Gegenstandsdenkmälern können wir behaupten, dass dies die erste Schrift auf

Erden ist, in der einem Laut ein Buchstabe entspricht.

Die Kerbschrift

ist also ein alter und wertvoller kulturgeschichtlicher Schatz der Ungarn, die

edelste Form der Traditionstreue. Unsere Chronisten und Geschichtsschreiber

erwähnen oft diese Schrift: Simon KÉZAI, Márk KÁLTI, János THURÓCZY, Antonio

BONFINI, Antal VERANCSICS, István SZAMOSKÖZI, Mátyás BÉL haben sie skythisch-hunnische

Schrift genannt. Die Benennung 'rovásirás' ist Mihály TAR, der sie von seinen

Hirtenvorfahren gelernt hat, und János FADRUSZ, Bildhauer der berühmtesten Reiterstatue

von König Matthias in Kolozsvár (heute Cluj in Rumänien) zu danken. Die Bezeichnung

drückt die Charakteristik der Schriftart perfekt aus: sie kann in Holz geritzt,

in Stein graviert, auf Papier geschrieben werden. Sie wird auch sekler-ungarische

Schrift genannt, da die meisten Schriftdenkmäler bei den Seklern in Siebenbürgen

aufbewahrt sind. Dass sie auch nach dem Jahr 1945 erhalten blieb, ist der Pfadfinderbewegung

zu danken.

Unsere Kerbschrift

hat sich zusammen mit unserer Sprache entwickelt, weil jedem Laut des Ungarischen

ein Zeichen entspricht. Deshalb können wir sagen, dass es unsere eigene Schrift

ist, und wurde nicht von einem anderen Schriftsystem übernommen. Sie ist eine

Buchstabenschrift, mit der Entsprechung jeden Lautes einem Zeichen, so kann

sogar ein abstrakter Begriff schriftlich festgehalten werden. Als im 10.-11.

Jahrhundert in Ungarn die Schrift mit lateinischen Buchstaben verwendet wurde,

war die Schreibkunst mit der Tatsache konfrontiert, dass 13 ungarische Laute

keinen entsprechenden Buchstaben hatten (TY, GY, NY, LY, SZ, ZS, CS, K, J, Á,

É, Ö, Ü). Es war so nicht möglich, die ungarische Sprache auf geeigneter Weise

aufzuzeichnen und dies hat unser Schrifttum in der Entwicklung ziemlich verhindert.

Die Kerbschriftdenkmäler

zeugen davon, dass die Ungarn im Karpatenbecken Ureinwohner sind. Es gibt den

15-20 000 Jahre alten Knochenstab, die 7-8 000 Jahre alte beschriftete Scheibe

aus Tatárlaka, oder die neusteinzeitliche Scheibensammlung mit Schriftzeichen

von Zsófia Torma (1832-1899), der Archäologin aus Siebenbürgen. Die beiden Letztgenannten

gehören zur Tordos-Vinca-Kultur, die 5500-3000 v.Chr. florierte. Die Form der

in Ton geritzten Zeichen ist mit den Schriftzeichen der alten ungarischen Schrift

identisch.

Die Kerbschrift

liefert einen weiteren Beweis für die skythisch-hunnisch-awarisch-ungarische

Kontinuität, da sie auf archäologischen und Gegenstandsdenkmälern dieser Völker

vorhanden ist. Z.B. auf der 2700 Jahre alten skythischen Silbertasse, in der

hunnischen Felseninschrift in Russland, auf einer awarischen Nadelbüchse, auf

dem Stabkalender aus der Zeit der Arpaden-Dynastie. Der Grieche Agathon erwähnt

das Schrifttum unsere skythisch-hunnischen Vorfahren im 3. Jahrhundert v.Chr;

so auch der syrisch-griechische Reisende Lucianos im 2. Jahrhundert n.Chr.,

der griechische Wissenschaftler Priscos, der beim Hunnenkönig Attila als Botschafter

zu Besuch war im 5. Jahrhundert.

Die Kerbschrift

liefert weiterhin einen Beweis dafür, dass die ganze Bevölkerung schriftkundig

war in einer Zeitperiode, als der Kaiser Karl der Grosse nicht schreiben konnte,

wie das sein Biograph Einhard behauptet. Aus dieser Periode stammt die Nadelbüchse

aus Knochen, das in einem awarischen Frauengrab bei Szarvas gefunden wurde.

Darin waren 60 Kerbzeichen eingeritzt. Kerbschrift war in Ungarn noch im 19.-20.

Jahrhundert bei den Hirten in Gebrauch. Im Jahr 1802 war in Kiskunhalas ein

Bericht mit 160 Wörtern auf 16 Kerbstöcke geritzt und der Notar der Stadt war

fähig, den Bericht zu lesen.

Die Kerbschrift

widerspricht der Behauptung, dass die Ungarn erst nach dem Jahr 1000 von aus

dem Westen importierten Geistlichen lesen und schreiben gelernt hätten, wie

auch der Theorie des finnougrischen Ursprungs der Ungarn und der Sprachverwandtschaft.

Die meist

bekannten Objekte mit Kerbinschrift

Die bei Szarvas

gefundene Nadelbüchse aus Knochen aus der Awarenzeit ist im Museum Sámuel Tessedik

in Szarvas ausgestellt.

Ein Taufbecken

aus dem 13. Jahrhundert in Vargyas, Seklerland, in der von Imre Makovecz entworfenen

reformierten Kirche.

Die Kopie eines

Stabkalenders vom 12.-13. Jahrhundert aus Gyergyószárhegy, Seklerland, trägt

eine Inschrift mit fast 200 Wörtern. Der italienische Wissenschaftler und Kriegsingenieur

Luigi Ferdinando Marsigli hat ihn 1690 kopiert, das Objekt befindet sich in

einer Bibliothek in Bologna. Abbildung 1. Alphabet

auf diesem Stabkalender.

Abbildung 1.

Das sog. Alphabet von Nikolsburg wurde vor dem Jahr 1483 niedergeschrieben und wird heute in der Nationalbibliothek Széchényi in Budapest aufbewahrt. Abbildung 2.

Abbildung 2.

Die Kerbinschrift

auf der Kassettendecke in der Unitarierkirche in Énlaka (Seklerland) wurde 1668

gefertigt. Sie kann noch so lange angeschaut werden, bis der Holzwurm sie nicht

auffrisst.

Vom Jahr 1598

stammt ein Lehrbuch auf Latein mit dem Titel Rudimenta, oder Elemente der

alten Sprache der Hunnen. Verfasser war János Thelegdi, später katholischer

Würdenträger, Bischof von Nyitra und Erzbischof von Kalocsa. Er hat das Buch

mit 16 Seiten im Alter von 24 Jahren als Student in Leiden geschrieben. Nur

Manuskriptkopien sind erhalten geblieben.

Die Mehrheit

der ältesten, authentischen Kerbschrift-Alphabete bestehen aus 32 Buchstaben,

jedoch ohne lange Vokale. Den Buchstaben É finden wir bereits in einem Text

von Gáspár Miskolczi Csulyak vom Jahr 1654, sie wurde jedoch nicht allgemein

verbreitet. (Er war Sohn von István Miskolczi Csulyak, des Militärpfarrers des

Prinzen Gábor Bethlen. Er hat in Wittenberg und Heidelberg studiert.) Die allgemeine

Verbreitung der Buchstaben Á und É in Kerbschrift ist dem Ethnographieforscher

und Ornamentikkünstler Adorján Magyar (1887-1978) zu danken, so besteht das

Alphabet aus 34 Buchstaben.

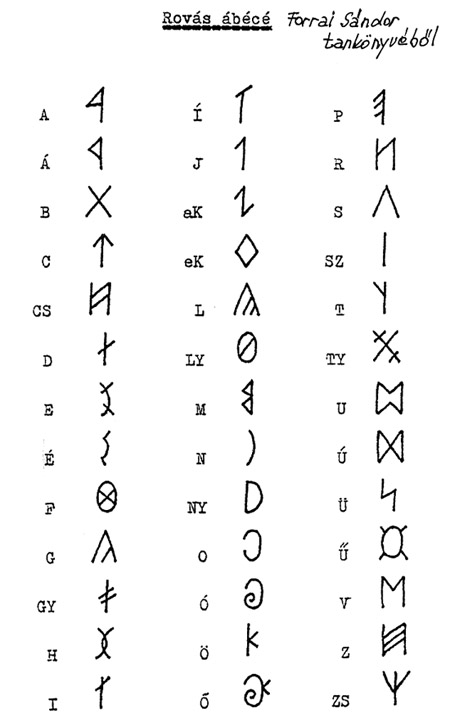

Der Forscher Sándor Forrai, Lehrer von Steno und Dactylo hat die Kerbschrift auch in der Schule unterrichtet. Er wollte nicht, dass seine Schüler mit der akademischen Rechtschreibung in Konflikt geraten, so hat er in alten, authentischen Kerbinschriften für die fehlenden langen Vokale verwendbare Zeichen gesucht, darum besteht sein Alphabet aus 39 Buchstaben. Abbildung 3.

Abbildung 3.

Aufgrund meiner

Erfahrungen im Unterricht empfehle ich, mit dem Kerbschriftunterricht erst nach

Abschluss des 3. Schuljahres zu beginnen, nachdem die Schüler über stabile Grundkenntnisse

in Schreiben-Lesen-Rechtschreibung verfügen. Es gibt keine Altersgrenze - viele

Erwachsenen haben sich die Kerbschrift als Grosseltern angeeignet. Dafür ist

ein Beispiel die Mutter unserer Weltmeisterin im Schwimmen, Krisztina Egerszegi:

sie hat das ganze Gedicht János vitéz (Der Held János, Sándor Petőfi hat geschrieben.)

in Kerbschrift übertragen.

In der Verbreitung

und Bekanntmachung der Kerbschrift haben die von Gábor Szakács, Schriftsteller

und Journalist zwischen den Jahren 1997 und 2011 organisierten Veranstaltungen

und Wettbewerbe eine große Rolle gespielt. Er hat damit alle Kerbschriftlehrer

und Schüler im Karpatenbecken angesprochen, und sogar aus Stuttgart haben sich

Pfadfinder gemeldet. Dank diesen Bestrebungen und den Fachzirkeln wurde die

Kerbschrift zum Teil des Unterrichts und kann seit dem Jahr 2013 im Fach Landeskunde

unterrichtet werden.

János Baranyai Decsi, Lehrer der Reformierten Hochschule in Marosvásárhely im 16. Jahrhundert, hat sich über die Kerbschrift so geäußert: "...Diese Buchstaben kann jeder in kürzester Zeit mit Leichtigkeit... erlernen. Daher halte ich diese Buchstaben nicht nur würdig, dass sie in jeder Schule unterrichtet und den Kindern beigebracht werden, aber auch achtenswert, damit all unsere Landsleute, Kinder, Alte, Frauen, Adlige und Bauern, mit einem Wort, all diejenigen, die Ungarn genannt werden wollen, diese Schrift erlernen."

Die wichtigsten

Regeln der ungarischen Kerbschrift

Zusammenfassung durch Klára Friedrich

1. Die

ungarische Kerbschrift wird von rechts nach links geschrieben, da es in den

meisten Schriftdenkmälern so geschrieben wurde. Es ist möglich auch von links

nach rechts zu schrieben, diese Weise befolgt jedoch nicht die Tradition. In

diesem Fall müssen wir die Buchstaben umkehren. Die ältesten Schriften werden

von rechts nach links geschrieben, wie das Pelasgische, das Etruskische, das

Griechische, der Latein, aber auch die ägyptische hieratische Schrift.

In den Übungen

beim Lernen hat sich die auf Bild 4. dargestellte Reihenfolge der Buchstaben

bewährt.

2. Heute

trennen wir die Wörter mit Leerstelle voneinander. Den ersten Buchstaben von

Sätzen und Namen heben wir durch größere Form hervor. Interpunktionszeichen

sind dieselben, wie in der Schrift mit lateinischen Buchstaben, aber Fragezeichen,

Komma, Anführungszeichen kehren wir um.

3. In

der Kerbschrift werden zwei Sorten K verwendet: in Form eines Hakens und in

Form eines Quadrats. Die Regeln für ihre Verwendung im 20. Jahrhundert sind

in unseren Denkmälern nicht bestätigt, wie es meine Forschungen unterstützen,

daher empfehle ich für Anfänger, nur die Form eines Quadrats zu benützen. Das

entspricht verschiedenen alten, authentischen Kerbschriften. In alten Zeiten

hat man nicht nur diese Konsonanten: (e)F, (e)L, (e)M, (e)N, (e)NY, (e)R, (e)S,

(e)SZ mit einem vorangehenden e ausgesprochen, sondern jeder Konsonant. Also:

(e)B, (e)C, (e)CS... ...(e)K, und dieses K wir mit der Quadratform dargestellt.

4. Wichtige

Regel ist, dass wir in der heutigen Kerbschrift nur diejenigen Buchstabenvarianten

verwenden, die in einer alten Schrift vor dem 18. Jahrhundert schon vorkommen.

Nur so können wir die Authentizität bewahren.

5. In unserer alten Schrift gab es kein Q, X, Y, W, da diese nicht zum ungarischen Lautbestand gehören. Ihre Verwendung wird in der beigelegten Tabelle festgelegt. Abbildung 4.

Abbildung 4.

Literatur:

Thelegdi János "Rudimenta, Priscae hunnorum linguae..." azaz

a hunok régi nyelvének elemei... (1598, Ars Libri kiadó, 1994)

Csallány Dezső: A székely-magyar rovásírás emlékei (A Nyíregyházi Jósa

András Múzeum évkönyve, III. 1963)

Csallány Dezső: A magyar és az avar rovásírás (A Nyíregyházi Jósa András

Múzeum évkönyve, 1969, XI.)

Csallány Dezső: Rovásírásos emlékek a Kárpát-medencében (A Nyíregyházi

Jósa András Múzeum évkönyve, XII-XIV.1972)

Faulmann, Karl: Illustrierte Geschichte der Schrift (Wien, 1880)

Fehérné Walter Anna: Az ékírástól a rovásírásig, I-II. kötet (1975)

Ferenczi Géza: Székely rovásírásos emlékek (Székelyudvarhely, 1997)

Fischer Károly Antal: A hún-magyar írás és annak fennmaradt emlékei (1889,

Hun-idea Kiadó, 2005)

Forrai Sándor: Az ősi magyar rovásírás az ókortól napjainkig (Antológia

Kiadó, 1994)

Forrai Sándor: A magyar rovásírás elsajátítása (1996)

Friedrich, Johannes: Geschichte der Schrift (Heidelberg, 1966)

Friedrich Klára: Rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár (2003- 2011)

Friedrich Klára-Szakács Gábor: Kőbe vésték, fába rótták (2005)

Friedrich Klára-Szakács Gábor: Ősök és írások (2008)

Friedrich Klára: Írástörténeti áttekintő magyar szempontból (2010)

Friedrich Klára: Megfejtések könyve (2013)

Friedrich Klára: Felvidéki rovásemlékek (2014)

Gimbutas, Marija: The gods and goddesses of the old Europe (1974)

Gimbutas, Marija: The Living Goddesses (University of California Press,

1999)

Gimbutas, Marija: The language of the Goddess (Thames and Hudson, 2001)

Jakubovich Emil: A székely írás legrégibb ábécéi (Budapest, 1935)

Magyar Adorján: Ős magyar rovásírás (U.S.A., Warren, 1970)

Németh Gyula: A magyar rovásírás (Magyar Nyelvtudományi Közlöny, 1934)

Makkay János: A tartariai leletek (Akadémiai Kiadó, 1990)

Mandics György: Róvott múltunk (Irodalmi Jelen Kiadó, I-III, 2010-2011)

Németh Gyula: A magyar rovásírás (Magyar Nyelvtudományi Közlöny, 1934)

Roska Márton: A Torma Zsófia gyűjtemény (Kolozsvár, 1941)

Sebestyén Gyula: Rovás és rovásírás (1909, Tinta Kiadó, 2002)

Sebestyén Gyula: A magyar rovásírás hiteles emlékei (1915)

Szakács Gábor: A kortárs rovásírás atyja (Beszélgetés Forrai Sándorral,

Magyar Demokrata, 2003/7)

Szakács Gábor: Az EMP jel titka (Magyar Demokrata, 2007/8)

Szakács Gábor: Marsigli, Magyarország fölfedezője Magyar Demokrata, 2008/46.)

Szakács

Gábor: Marsigli nyomdokain (Magyar Demokrata, 2011/6)

The Danube script in light of the Turdas and Tartaria discoveries

(Exhibition catalogue, National History Museum of Transylvania, 2009)

Winn, Shan, M.M: Pre writing in south-eastern Europe (Western Publishers,

1981)

|

|

|

Über die ungarische Kerbschrift

|

|

|